五十肩の専門外来

五十肩とは?

まず、皆さまに知って頂きたいことは、「肩こり」と「五十肩」は大きく違う状態であることです。これらは、身体の中で起こっていることが全く異なり、それぞれの治療法も大きく変わります。

「肩こり」が肩周囲の「筋肉の緊張や張り」である一方で、「五十肩」は肩関節に起こる「炎症」になります。

「五十肩」では何かしらの原因で肩関節内に炎症が発生し、強い痛みを生じます。このため、肩こりでは筋肉の緊張や張りを取ることが治療となり、五十肩では、炎症を抑えることがその治療となります。

「五十肩」が起こりやすい年代、性別は?

「五十肩」は全人口の2~5%の方が経験する疾患であり、好発年齢は40歳~60歳、性別は女性に多いとされています。

年齢に関しましては、頻度は少ないですが20代や80代にもみられており、五十肩とはいえ幅広い年齢層にみられる病気になります。

外来では非常に多くの五十肩の患者さんを診ますが、「50代」、「女性」が非常に多い印象になります。

一方で、なぜ、50代の女性に多いのか、実ははっきりと分かっていません。

推測として、女性ホルモンのバランスが崩れる時期であること(ホルモンの低下によりコラーゲン形成が低下し肩の動きが悪くなる)、肩を支える筋量が減ってくる年齢であることなどが考えられています。

肩が少しずつ衰えてきたことが因子になっているのかもしれません。

「五十肩」で注意の必要な予兆とは?

「五十肩」の治療は、悪化する前に対応することが大切になります。

五十肩は、何かの拍子に肩を痛めてから生じるケースが多くみられます。

例えば、腕を伸ばして車の助手席や後部座席の物を取ろうとした際に肩を痛めたり、体操や運動中、もしくは転倒して手を床についた時に肩を痛めてしまったりと、このような軽微な外傷が五十肩の契機となるケースによく遭遇します(勿論、肩を痛めたエピソードがない場合もあります)。

このように肩を痛めた後は、肩は安静として運動や負担のかかる動作は極力控えるべきと考えます。

また肩の夜間痛(夜寝ている時の痛み)の有無は五十肩の重症度を表していると考えられます。

夜間痛の存在は、肩の炎症が強いことを示しており、特に注意が必要な状態と考えられます。

「五十肩」になった時の対処法は?

強い肩の痛みがみられても直ぐに医療機関へ行けない時は、まずは安静(極力、肩を動かさない)を心がけて下さい。

無理な運動などで刺激をすると悪化するケースが多くみられます。

肩の関節が硬くなる、筋力が落ちるなど懸念があるかもしれませんが、まず優先すべきは痛みが出ないようにすることになります。

「五十肩」は画像診断が難しい病気です

今日、病気の診断に画像診断は必要不可欠なものとなっています。

特に整形外科では、レントゲン写真、CT検査、MRI検査などがよく用いられます。

また、近年では超音波(エコー)も整形外科では多用されるようになっています。

しかし、「五十肩」は、レントゲン、超音波、CT、MRIでの診断が難しいとされています。

むしろ、問題となる画像所見がないことを確認して、肩痛の症状と合わせて「五十肩」と診断することも多くなります。

五十肩以外の肩の疾患である石灰性腱炎、腱板断裂、変形性肩関節症、リウマチ肩などは画像診断が有用となり、これらを除外することは重要となります。

「五十肩」は大きく分けて3つの段階があります

五十肩には3つの段階があります。

まず①炎症期から始まり、次に②拘縮期を向かえ、最後に③回復期となり、治癒して行きます。

炎症期は、肩痛が発症してから特に痛みが強い時期になります。

夜間痛や強い運動時痛がみられ、無理に肩を動かそうとすると痛みが悪化します。

無理をしなければ、次の拘縮期に向けて徐々に肩関節が硬くなって行きます。

人の身体の反応として、炎症を起こしている肩を硬くして、炎症を鎮めようとしていると考えられます。

ですので、炎症期では、硬くなる生体反応に反して、無理に肩を動かそうとすれば、いつまで経っても痛みが取れない状況が続いてしまいます。

炎症期から徐々に肩が硬くなり、それに伴い痛みは軽減がみられてきます。

痛みはかなり楽になったが、肩が硬い状況(拘縮期)は、一見すると心配になりますが、その後は徐々に硬くなった肩の動きが見られてきます。これが回復期になります。

炎症期、拘縮期の治療法は?

炎症期の治療の目的は、痛みを軽くすることになります。

その治療として、安静、鎮痛薬内服、注射、リハビリテーションなどが挙げられます。

安静に関しては、日常生活の上で注意してもらう動きなどを出来るだけ具体的にお伝えしています。

ドアノブを開ける、ペットボタルや硬いふたを開ける動作も肩の動きになります。

また、包丁で硬いものを切る(かぼちゃなど)、高いところへ洗濯物を干す、棚のものをとる、ドライヤーをかけるなど、ついつい無意識にやってしまう動作に注意をしてもらっています。

五十肩の痛みは、人によっては肩を抑えてうずくまってしまうほどの強い痛みとなります。

出来る限り「イタッ!」となる動作を避けてもらっています。

鎮痛薬、湿布、塗り薬などはその効果を慎重に観察しながら患者さんに使用させて頂いています。

また、肩への注射もよく行っております。

注射薬の内容として局所麻酔薬、ヒアルロン酸、ステロイド剤などがあります。

注射もその効果を慎重に観察しながら行っています。

リハビリテーションに関しましては、特に炎症期の痛みが強い時期は注意が必要となります。

私自身は、痛みが強い時期は、肩関節を積極的に動かすリハビリなどはお勧めしておりません。

行うとすれば、肩の痛みにより首や背中など肩周囲のコリが強くなった部位のストレッチやマッサージ、温めなどとしています。

リハビリの先生との患者さんの情報を共有し、リハビリの先生にも五十肩をしっかりと理解してもらうことが重要と考えています。

炎症期の後は、肩が硬くなる拘縮期に入ります。

拘縮期では、痛みが落ち着いていれば、リハビリにより肩の動きを少しずつ出して行きます。

また痛みと硬さで落ちた筋力を少しずつ回復させて行きます。

痛みと硬さの改善がなかなか得られない場合は、後述する「頸椎神経根ブロック下の肩関節授動術」と呼ばれる施術を外来で行っています。

外来で行う「頸椎神経根ブロック下の肩関節授動術」とは?

五十肩による肩の痛みや動きの硬さが長引いている方に効果が期待できる治療法になります。

この治療のメリットとして外来で行うことが出来ることになります。

また、保険診療による治療が可能となります(3割負担の方で診察料と合わせて約6~7千円となります)。

全ての患者さんが完璧に治癒するわけではありませんが、その治療の有用性は私も強く実感しております。

この治療の適応は、五十肩の診断がついた方で①肩の痛みと肩関節の硬さの両方がみられる方、②肩の痛みはそれほどないが肩関節が硬く生活に支障がある方、になります。

実際に診察を行った上で適応や治療効果をご説明させて頂ければと思います。

「頸椎神経根ブロック下の肩関節授動術」治療の流れは?

- まず痛みのある肩側の頸椎神経根ブロックを行います(超音波で神経を確認しながら行います)。

- 麻酔後に20~30分待ちます。麻酔が効くと肩が挙がらなくなり、肘も曲がらなくなります。

- 麻酔が十分に効いていることを確認して、肩をゆっくりと動かして行きます。

- 肩関節は硬くなっており、動かした時にパリパリで関節包が剥がれる音がします。

- 肩が全方向性にスムーズ動くことを確認して終了となります。

- 治療終了後は三角巾で腕を吊るして帰宅してもらいます(麻酔の持続時間は、麻酔薬の種類にもよりますが長いものでは8時間ほど効いています)。

- 治療当日は自宅で安静にしてもらい、翌日からは痛みに応じて通常の生活をしてもらっています。力仕事などは可能であれば数日は控えてもらいます。

- リハビリに来られる患者さんには翌日以降にリハビリに来てもらっています。

治療に伴うリスクや副作用は?

治療には良い面もありますが、一方で治療に行うに当たり、副作用などが起こることもあります。

この「頸椎神経根ブロック下の肩関節授動術」では麻酔による副作用が出ることがあります。

私がこれまでに行った346件の肩関節授動術では、麻酔によると考えられる副作用が15名(4.3%)にみられました。

副作用の内容としては、声のかすれ、気分不快、呼吸苦、顔面しびれ感、血圧低下、口渇、眠気などでしたが、いずれも外来で少し横になってもらうことで帰宅可能となりました。

また、気分不快のみられた1名の方は、肩関節授動術を行わずに帰宅されましたが、他の方々は全員が肩関節授動術を行うことが出来ました(2024年日本肩関節学会で報告)。

麻酔による副作用は、麻酔量を調節することや治療後に安静の時間を長めにとるなどの対策で、安全に治療が出来るように工夫を行っています。

麻酔による副作用のお話しをしましたが、麻酔のかかった肩を動かし、硬いところを剥がして問題はないのかと思われるかもしれません。

私が所属していた自治医大のグループでは、肩関節授動術の1週後と6か月後にMRI検査を行い、問題となるような損傷が残らないかを調査した研究も行いました。

骨に負担がかかった様子(医学的に骨挫傷と呼ばれます)や関節唇と呼ばれる肩の安定化に大切な組織が痛んでいる所見が一部にみられておりましたが、その影響と考えられる症状は出ておらず、五十肩の症状も改善がみられていました。

本当に安全な治療であるかの評価は、今後も検討を重ねて行く必要があると考えていますが、現時点では、これまでの研究結果も含めて、合併症に注意して慎重に行えば、効果の期待できる治療法の一つであると判断しております。

外来で患者さんに肩関節授動術の説明を行う際には、合併症の話しも行った上で、患者さんに治療の希望を確認しています。

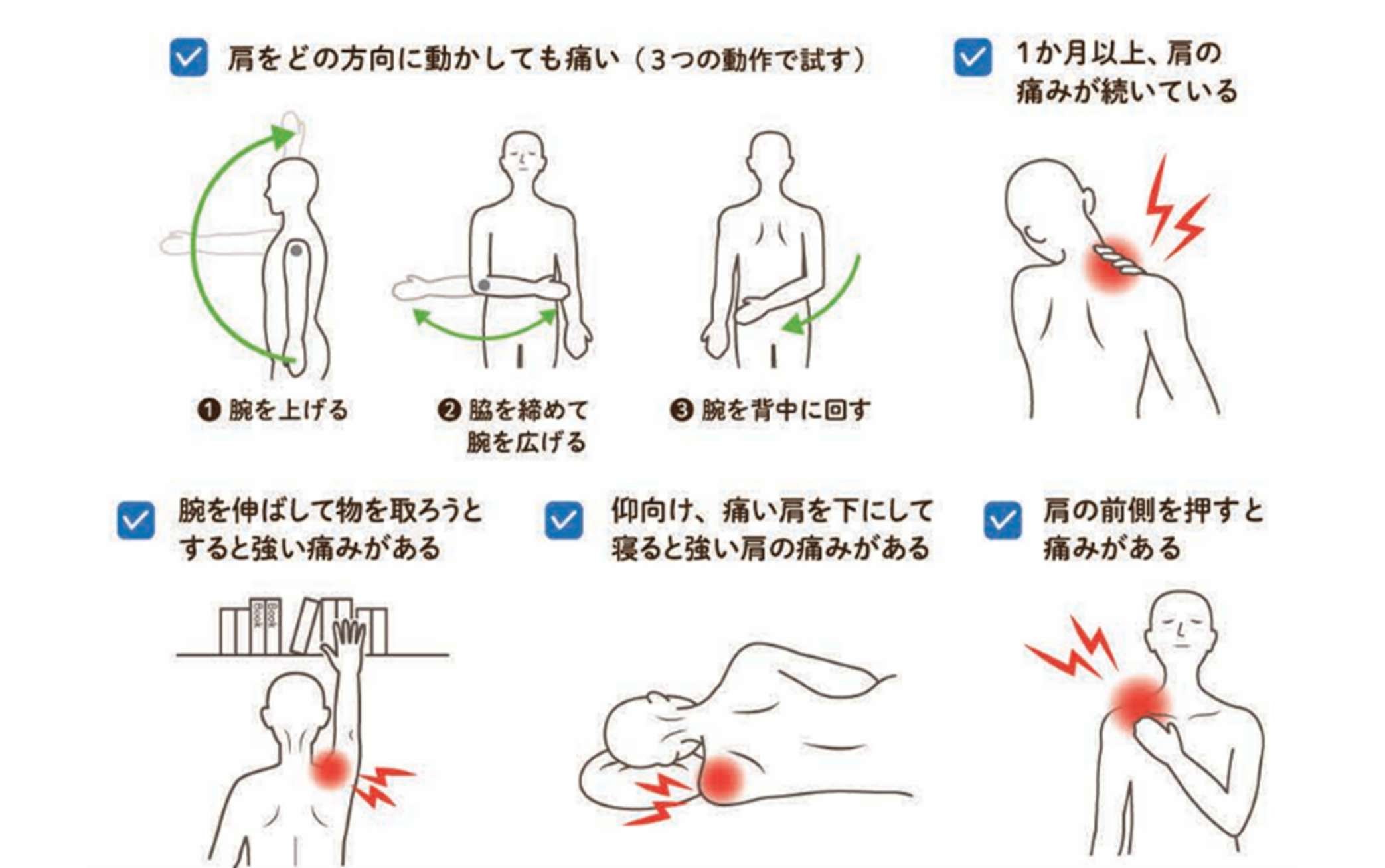

「五十肩」のセルフチェック!

3つ以上当てはまる方は特に注意が必要と考えられます.

□ 1か月以上肩の痛みが続いている

□ 肩をどの方向に動かしても痛い(特に後ろに手を回す動き)

□ 仰向け、痛い肩を下にして寝ると痛みが悪化する

□ 肩を動かすと二の腕の正面や側面に痛みがある

□ 腕を伸ばして物を取ろうとすると強い痛みがある